|

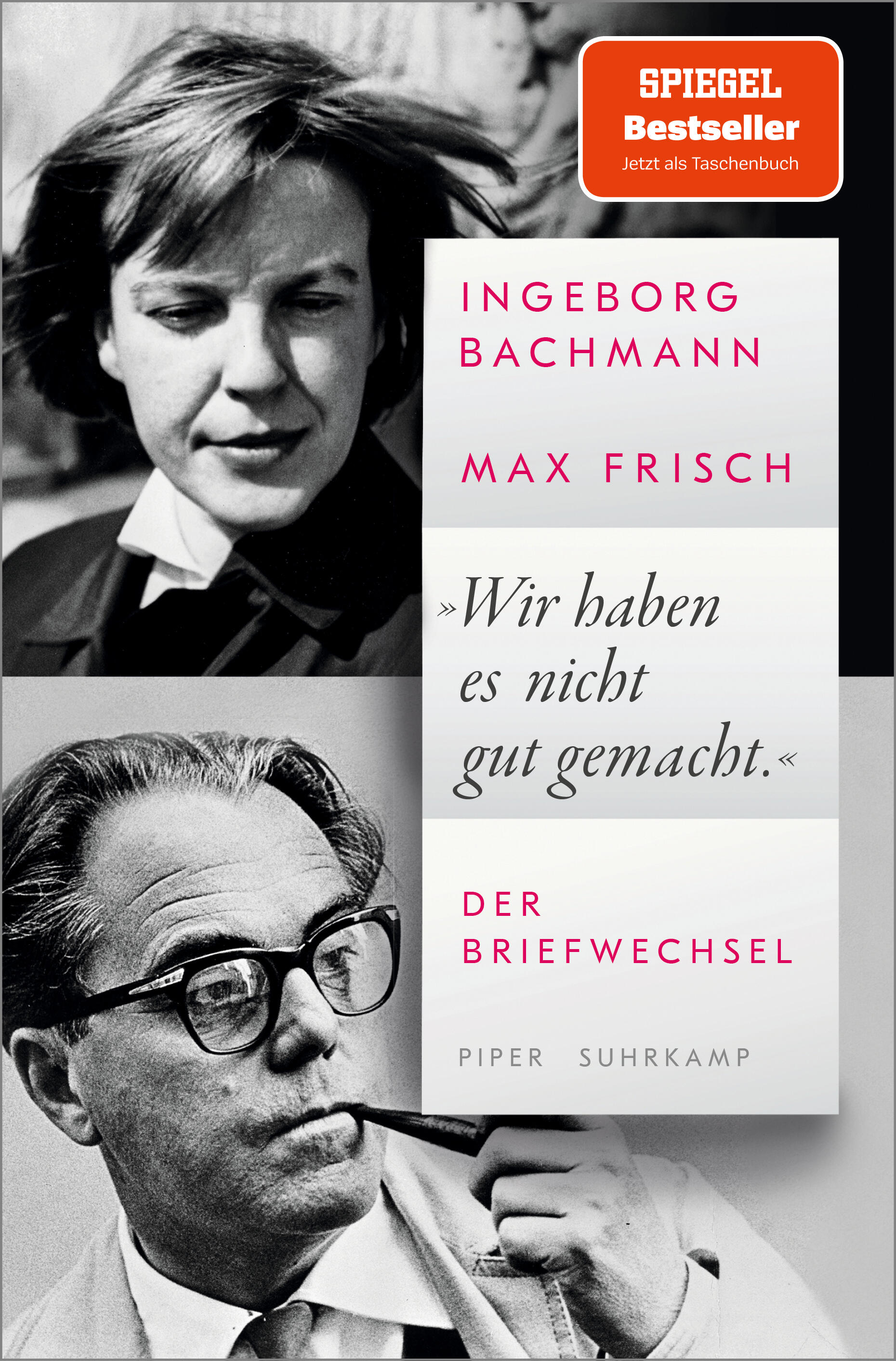

Ingeborg Bachmann - Max Frisch |

|

Ein besonders wichtiges

Ergebnis der vorliegenden Edition ist die Neubewertung von Frischs Roman Mein Name sei Gantenbein (1964), den Bachmann später als

Zerstörung ihrer Person ansah. Diese Neubewertung betrifft sowohl die Entstehungsgeschichte des Romans als auch Bachmanns Einstellung zum Text selbst.

[...] In dreierlei Hinsicht werden die Kenntnisse über den Roman erweitert: Erstens konnten einige längere Passagen in Frischs Briefen identifiziert werden, die

in den Romantext eingegangen sind. Der Wunsch, die sprachliche Darstellung von Gedanken, Erlebnissen und Träumen in Briefen (wie auch in Tagebüchern und Notizheften) zu 'erproben'

und dann für eine spätere literarische Verarbeitung aufzubewahren, dürfte einer der Gründe dafür gewesen sein, dass Frisch von seinen Briefen - nicht nur an Bachmann - häufig Durchschläge erstellt hat.

Auch die rätselhaften Teilschriften könnten so zu erklären sein. Ein besonderer Fall ist die Teilabschrift Brief 16 mit dem Satz »... es verfolgt mich eine schöne irre Liebe nach allen Körpern, sogar nach Kindern«.

Ausgerechnet hier handelt es sich um einen philologisch einzigartigen Fall, der auch inhaltlich keine Entsprechungen im Briefwechsel hat: Der Teilabschrift liegt Brief 15 zugrunde, der einzige zu einer Teilabschrift gehörende Brief, den wir kennen und aus dem wir ersehen können, dass das 'Original' in der Abschrift bereits bearbeitet ist. Im Brief ist der Satz Teil einer sommerlichen Familienszene am Pool anlässlich eines Besuchs beim Bruder in Basel, mit "Federball im Garten, Baden, PingPong". Diese Atmosphäre setzt der Satz fort: »t; Es verfolgt mich zuweilen eine schöne irre Liebe nach Körpern, heute Spiel mit meiner zehnjährigen Nichte im Bad.« Die Sommerferienstimmung im Brief ist in der Abschrift indes abgeschnitten, der Satz von seinem Kontext getrennt und darum umso missverständlicher. Wiederum bearbeitet, nämlich stark ausgeweitet erscheint die Szene dann im Roman."

[...]

Zweitens liegt ein von Bachmann erstellter Strukturplan der ersten Fassung vor, die sie durchgearbeitet hat - von ihr »Uetikoner Exemplar« genannt (Breif 235) -. und damit die früheste erhaltene Inhaltsangabe einer vollständigen Fassung des Romans überhaupt, welche im Übrigen selbst nicth überliefert ist. [...]

Und schließlich, drittens, räumt der Briefwechsel falsche Behauptungen zu Bachmanns Kenntnis des Romans aus dem Weg: Weder hat ihr Frisch erst die Druckfahnen vorgelegt, noch hat sie selbst beim Suhrkamp Verlang Korrekturen druchsetzen müssen. Vielmehr ging das Manuskript Ende 1963 mit Bachmanns Zustimmung an den Verlag.

[...]

Frisch nimmt mit ihrem Einverständnis einige wenige Briefe bzw. Telegramme Bachmanns in den Text auf. Ihre Bedingung, dass diese Dokumente an sie zurückgehen (Brief 240), erfüllt er umgehend schon im Sommer 1963 (Brief 251). Ihrer Forderung, ihr das Manuskript noch einmal vorzulegen, bevor es beim Verlag eingereicht wird, kommt Frisch trotz Drängen des Verlegers nach. Nach einer Teilfassung im Frühjar 1962 (Brief 240) sieht Bachmann ab Ende 1962 und im darauffolgenden Herbst zwei jeweils vollständige Fassungen durch. Die von ihr geäußerten Korrekturwünsche werden von Frisch eingearbeitet. Bei nur vage formulierter Kritik (Brief 263) fragt er nach, formuliert Vermutungen und legt eine neue Fassung der betreffenden Seiten vor (Brief 266). Diese letzten Änderungen, die nicht überliefert sind, werden schließlich mit »ich denke, sie sind gut so« von Bachmann ausdrücklich bestätigt (Brief 270).

[...]

Bachmann weiß nur zugut, dass Schreibende notwendigerweise auf eigene Erfahrungen zurückgreifen, deshalb aber nicht unbedingt autobiographisch schreiben, und natürlich kann sie ein Werk, das Biographisches verarbeitet, »mit genug Verstand fürs Verwandelte« (Brief 11) lesen, wie sie Frisch nach der Lektüre von Stiller 1958 mitteilt. Ihr Doppelgängerspiel in Malina ist ds beste Beispiel einer solchen Verwandlung, gerade im Vergleich mit den nicht von ihr veröffentlichten Romanentwürfen. In der Verfassung, in der sie Mein Name sei Gantenbein nach dessen Erscheinen 1964 liest, ist ihr eine solche Lektüre aber nicht mehr möglich. Der Roman hat nichts von einem Schlüsselroman, in dem für Außenstehende bestimmte Personen deutlich erkennbar wären oder gar sein sollten, sondern er ist mehr als jedes andere Buch von Frisch ein verwirrrendes Spiel wechselnder Identitäten und zu erprobender Möglichkeiten. In der Rezeptionsgeschichte wurde der Blick jedoch auf eine denunzierende Perspektive eingeengt, wie Renate Langer, Mitherausgeberin des vorliegenden Bandes, festgestellt hat, nicht ohne eine alternative Lektüreperspektive vorzuschlagen: » Frischs Lila-Variationen ließen sich auch als Hommage an eine faszinierende, unberechenbare, unendlich wandlungsfähige, rätselhafte Frau lesen und nicht nur als brutale Indiskretion eines unsensiblen Chauvinisten. Eine solche Lesart verstieße freilich gegen den in der Bachmann-Anhängerschaft weitgehend herrschenden Konsens.«

[1] |