| Home |

||

| Zeichenerklärung: |

||

| Leseprobe... | |||

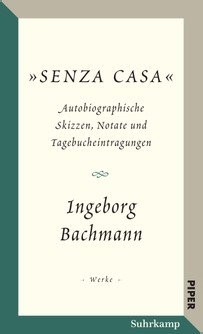

| Ingeborg Bachmann

"SENZA CASA" Autobiographische Skizzen, Notate und Tagebucheintragungen |

In der biographischen Forschung, die sich mit dem Nachlass der Autorin auseinandersetzte, konnten die Übergänge der autobiographischen Erinnerungen ins literarische Werk, die in den kompositorischen Stufen und Entwürfen der "Todesarten" zu Tage treten, genauer nachvollzogen und studiert werden. Mit großem Pathos beschreibt so etwa die Biographin Andrea Stoll ihr Erlebnis beim Durchsehen des Nachlasses, den sie mit einem "Minenfeld" vergleicht: "Fragmentarische und eruptiv, nicht domestizierbar und ungeschützt flossen da autobiographische Erinnerungen der Autorin in ihr Schreiben ein und legten in den Rohmanuskripten die Lebensader iher poetischen Existenz offen." Diese Übergängigkeit von Leben und Literatur kann als grundlegendes Konzept und Schlüsselbegriff der vorliegenden Edition gelten. Sie macht den biographischen Diskurs in der Bachmann-Forschung zu einem äußerst heiklen Problembereich, der in der Literaturkritik selten so kontrovers und erbittert diskutiert wurde. Auf der einen Seite stand die Polemik gegen die voyeuristischen Enthüllungen biographischer Sensationen, Gerüchte und Spekulationen zu Bachmanns Leben und Tod, die das private "Briefgeheimnis", von dem in Malina die Rede ist, verraten würden und einen "Wildwuchs an apokrypher Erinnerungsliteratur" erzeugten. Hans Höller verteidigte dagegen die Legitimität biographischer Ansätze und betonte, dass das "nie ganz aufzulösende Verhältnis von Literatur und Leben keineswegs naiv zu verstehen sei, sondern zu den theoretisch anspruchvollsten Fragestellungen der Literaturwissenschaft zähle. Er plädierte für eine differenzierte biographische Forschung, in die narrotologische, gedächtnis- und traumtheoretische sowie textgenetische Überlegungen eingehen. Gerade was Ingeborg Bachmann betrifft, könne die biographische Lesart mit dem lebensgeschichtlichen 'Eigensinn' eine wichtige Bedeutungsdimension des literarischen Werks exponieren: "Man soll das Recht des Privaten und des Geheimnisses wahren. Aber diese Ethik der Lektüre bedeutet nicht, daß man sich blind stellen sollte für die literarische Zeichensprache des Privaten und des Geheimnisses in den Texten Ingeborg Bachmanns." [1] [...] Die autobiographischen Skizzen, Tagebuchaufzeichnungen und fragmentarischen Notizen bieten neue, bisher unbekannte autobiographische Einblicke und können damit auch stereortypbe Bilder und Mythologeme korrigieren, vor allem aber werfen sie ein differenziertes Licht auf jenden Bereich, in dem sich Leben und Schreiben verbinden. Nicht nur die fremden Stimmen, die bisher die biographische Dikussion dominierten, treten hier in den Hintergrund, sondern auch die Selbstinszenierung der Schriftstellerin, wie sie in Briefen und öffentlichen Stellungnahmen zum Ausdruck kommt. Stattdessen spricht aus diesen Aufzeichnungen die intime Stimme eines autobiographischen Ich, die ebenso spontan und unmittelbar wie auch zögernd, manchmal hart und apodiktisch wirken kann, eine Stimme, die im Lauf der Jahre zunehmend brüchiger und fragiler wird, skandiert von Unruhe, Erregung und Angst. Im Unterschied zu den Briefwechseln, die eine faszinierende Vielfalt von Tönen, Stimmlagen und Rollenspielen aufweisen, zeigt sich im intimen Selbstgespräch vor allem ein unsicheres, verletzliches und gefährdetes Ich, das immer wieder auch in einen eigenartigen Kontrast zur analytischen Schärfe und Distanziertheit der Schriftstellerin tritt. Am Anfang der autobiographischen Aufzeichnungen, im sogenannten 'Kriegstagebuch' der Jahre 1944/45, steht noch die Hoffnung auf einen kontinuierlichen Dialog mit dem "geliebten Tagebuch" [2], in dem das Ich am Kriegsende seine Rettung sucht, die aber in dieser Form nicht eingelöst werden wird. Stattdessen überwiegen verstreute Notate, welche die Kehr- und Schattenseiten der glänzenden Selbstinszenierung der Autorin aufzeigen, die Einsamkeit, das fragile und verletzliche Selbstgefühl, die Angst vor Verrat und schließlich die fortschreitende Selbstzerstörung. Die Notate verbinden sich zu keiner lebensgeschichtlichen Erzählung, sie erhellen vielmehr einzelne Lebensmomente und Orte, etwa Lesereisen in Deutschland oder nach Ischia und Neapel, wo Motive des Werks, der Lieder von einer Insel oder der Lieder auf der Flucht, ihre Konturen gewinnen. Oft zeigt sich dabei die Kluft zwischen dem hohen künstlerischen Arbeitsethos und einer krisenhaften emotionalen Wirklichkeit, der sich die Schreibende nicht gewachsen fühlt. Auch Bachmanns "letzter Versuch ein Tagebuch zu führen", der auf den August des Jahres 1962 zurückgeht, scheitert, an dessen Stelle treten die späten Aufzeichnungen aus der Zeit der Krankheit, die eine radikale lebensgeschichtliche Erfahrung nachvollziehen lassen, von der die Traumprotokolle und Briefe zeugen, die im Band "Male oscuro" veröffentlicht wurden. Diese Erfahrung geht schließlich in die Prosa der "Todesarten" ein, in der die Zerstörung des schreibenden Ich thematisiert wird. Die vorliegenden autobiographischen Aufzeichnungen aber sind gerade deshalb von besonderem Wert und Interesse, weil hier die unverwechselbare und authentische Stimme Ingeborg Bachmanns hörbar und lesbar bleibt, eine Stimme, die sich dem Verschwinden im Werk widersetzt. [3] |

||

|

|||

| Piper & Suhrkamp Verlag Berlin 2024 |

|||

| Information zu dieser Seite: | Zeichenerklärung: |

|

| [1] | Hans Höller, Die "unvermeidliche dunkle Geschichte" hinter den Texten. Überlegungen zum Verhältnis von Werk und Biographie bei Ingeborg Bachmann. In: Querelles. Jahrbuch für Frauenforschung 6, 2001, S. 134. | |

| [2] | "Kriegstagebuch", in: "SENZA CASA", 2024, S.29. | |

| [3] | Literaturwissenschaftlicher Kommentar: Autobiographisches bei Ingeborg Bachmann, in:"SENZA CASA", 2024, S. 165 - 174. | |

| Ich danke dem © Suhrkamp Verlag, Berlin für die freundliche Genehmigung zur Publikation | ||

| © Ricarda Berg, erstellt:

Februar 2024, letzte Änderung: 22.10.2025 http://www.ingeborg-bachmann-forum.de - E-Mail: Ricarda Berg |

||

| Home | Ingeborg Bachmann Forum | Leseproben (Index) | Kleine Bibliothek | Bibliographie | Top | |