Zeichenerklärung: Navigationshilfe

Navigationshilfe Forum-Seite(n)

Forum-Seite(n) Externer Link

Externer Link

| Ingeborg

Bachmann Forum |

||

|

Zeichenerklärung:

|

||

| Übersetzungen: |

|

Giuseppe

Ungaretti Gedichte. Italienisch und deutsch. [Parallelausgabe.] Übertragung und Nachwort von Ingeborg Bachmann. (1.-5. Tsd.) Suhrkamp Verlag (= Bibliothek Suhrkamp, Bd. 70), Frankfurt/Main 1961. 156 Seiten. |

| Von

den 53 Gedichten stammen 38 aus Ungarettis erstem Gedichtband 'L'Allegria',

6 aus dem Band 'Sentimento del Tempo', 6 aus 'Il Dolore', 2 aus 'Il taccuino del Vecchio' und ein Gedicht aus dem Band 'La Terra Promessa'. |

|

|

|

|

| Eine Auswahl von 16 Gedichten in der Übertragung von Ingeborg Bachmann erschien auch in: | ||

|

Guiseppe

Ungaretti Gedichte. Übertragen von Ingeborg Bachmann, Paul Celan, Hans Magnus Enzensberger, Manfred Ostückenberg und Christine Wolter. Hrsg. von Bernd Jentzsch. Verlag Neues Leben (= Poesiealbum 88), Berlin (Ost) 1975, 31 Seiten./td> | |

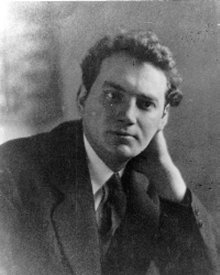

| Guiseppe Ungaretti | ||

|

|

||

Il porto sepolto |

Der begrabene Hafen |

| Vi arriva

il poeta e poi torna alla luce con i suoi canti e li disperde Di questa poesia mir resta quel nulla d'inesauribile segreto |

Dort

kommt der Dichter an und wendet sich dann zum Licht mir seinen Gesängen und er verstreut sie Von diesem Gedicht bleibt mir jenes Nichts von unerschöpflichem Geheimnis |

| Mariano il 29 giugno 1916 [2] | |

|

|

|

Senza piú peso |

Ohne Gewicht |

| a Ottone Rosai | |

| Per un

Iddio che rida come un bimbo, Tanti gridi di passeri, Tante danze nei rami, Un'anima si fa senza piú peso, I prati hanno una tale tenerezza, Tale pudore negli occhi rivive, Le mani come foglie S'incantanto nell'aria... Chi teme piú, chi giudica? |

Für

einen Gott, der wie ein Kind lacht, Soviel Sperlingsschreie, Soviel Tänze in den Zweigen, Eine Seele wird sich leicht, Die Wiesen haben eine solche Zärtlichkeit, Solche Scham wird in den Augen wieder lebendig, Die Hände wie Blätter Verzaubern in der Luft... Wer fürchtet noch, wer urteilt? |

| 1934 [3] | |

| Nachwort |

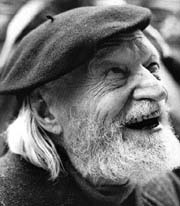

| Giuseppe Ungaretti wurde am 10. Februar 1888 in Alexandrien, Ägypten, als Sohn von Emigranten aus Lucca, geboren. In dieser orientalischen Stadt, im Norden Afrikas, die ihm zum „üblichen Traum“ wurde, hat er seine Kindheit und Jugend verbracht. Erst um zu studieren, kam er nach Italien, ging später nach Paris, hörte Vorlesungen an der Sorbonne und entdeckte vor allem, was in der französischen Literatur und Malerei an Neuem geschah. Er lernte Apollinaire und Max Jacob, Derain und Picasso und Braque, Péguy und Bergson kennen und nahm teil an den erregenden Auseinandersetzungen über eine neue Kunst. Der erste Weltkrieg setzte den Lehrjahren ein Ende. Ungaretti kam als Soldat zum 19. italienischen Infanterieregiment und war zumeist an der österreichischen Front. Mitten im Krieg, in Udine, 1916, erschienen seine ersten Gedichte; es waren keine Kriegsgedichte, sondern die Gedichte eines Menschen, der sich plötzlich auf der „unvorhergesehenen Straße des Krieges“ fand und „Warum?“ fragte, sein „Warum?“ für alle wiederholte, die gleich ihm, wie im Herbst auf den Bäumen die Blätter, zu fallen bestimmt waren. „Soldati“ heißt ein Gedicht. Vier Zeilen, neun Worte. Das Wenigste wollte gesagt sein, weil wenig zu sagen blieb. Nach dem Krieg ließ Ungaretti sich in Rom nieder und fand eine Beschäftigung im Außenministerium, wo er die französische Redaktion eines Bulletins übernahm. Il Porto Sepolto (Der begrabene Hafen), Allegria di Naufragi (Freude der Schiffbrüche) und Sentimento del Tempo (Gefühl der Zeit) waren mittlerweile erschienen und hatten ihn berühmt gemacht. Seine Dichtung erschien neu und einzigartig; sie wurde gefeiert und bekämpft auf eine nicht mehr vorstellbare Weise. Eigene Zeitschriften wurden gegründet in diesen Jahren, damit man Ungarettis Gedichte besser angreifen und besser verteidigen konnte. Er selber verdiente nicht genug, um seine Familie erhalten zu können. Ohne die Arbeit an seinen Gedichten zu unterbrechen, begann er darum für die Gazzetta del Popolo in Turin als Korrespondent zu reisen. Er schrieb Artikel aus dem italienischen Süden und den meisten europäischen Ländern und erlangte auch damit Ansehen. 1936 ging Ungaretti nach Brasilien und übernahm an der Universität Sao Paulo den Lehrstuhl für italienische Literatur. Die Wirkung seiner Lehrtätigkeit war nachhaltig; die dort geschlossenen Freundschaften dauerten. Nach dem Tod seines neunjährigen Sohnes Antonio kehrte er nach Italien zurück und schrieb die Kindertotenlieder „Giorno per Giorno“ („Tag für Tag“), die, zu einem Teil, in die deutsche Auswahl aufgenommen wurden. Italien ging in seine finsterste Zeit. Rom wurde von den Deutschen besetzt und erlebte eine Schreckensherrschaft. Die Leiden um sein Land, die Verluste von geliebten Menschen haben die Dichtung Ungarettis jener Jahre verändert. Die allegria ist dem Schmerz gewichen – Il Dolore ergab einen Band, in dem alle Unglücke im Leben eines Mannes verzeichnet sind. Die römische Universität berief Ungaretti und schuf einen Lehrstuhl für ihn. Bis in sein siebzigstes Jahr hielt er seine Vorlesungen über Literatur. Aus der Ungaretti-Schule am „glorreichen Athenäum von Rom“ sind einige der jüngeren Schriftsteller und Dozenten hervorgegangen. Mit Il Taccuino del Vecchio (Das Notizbuch des Alten) enden vorläufig die Kundgebungen einer Stimme, ohne die die neuere italienische Literatur – und nicht nur die italienische – nicht zu denken sein wird. „Leben eines Mannes“ steht über alle Gedichtbände Ungarettis geschrieben. Die Erklärung dafür gibt er selber im Vorwort zu L’Allegria: „Dieses Buch ist ein Tagebuch. Der Autor hat keinen anderen Ehrgeiz, und glaubt auch, daß die großen Dichter keinen anderen hatten, als eine eigene schöne Biographie zu hinterlassen. Die Gedichte sind daher seine formalen Qualen, aber er wünscht ein für allemal begreiflich zu machen, daß die Form ihn bloß quält, weil er von ihr fordert, daß sie den Veränderungen seines Sinns, seines Gemüts entspreche, und wenn er irgendeinen Fortschritt als Künstler gemacht hat, so möchte er, daß dies nichts anderes bedeute, als daß er auch einige Vollkommenheit als Mensch erreicht hat. Er ist zum Mann gereift inmitten von außerordentlichen Ereignissen, denen er nie fern gestanden ist. Ohne je zu leugnen, daß die Dichtung auf Allgemeines sich richte, hat er immer gedacht, daß, wo etwas entstehen soll, das Allgemeine, durch ein aktives geschichtliches Gefühl hindurch, mit der einzelnen Stimme des Dichters übereinstimmen müsse.“ Aus dem ersten Band L’Allegria wurden für diese Auswahl an die 40 Gedichte übersetzt, also mehr als aus den späteren Büchern. Denn in den frühen Gedichten sind alle die neuen Töne und Gesten da, die wir zuerst kennenlernen sollten, alle die neuen Möglichkeiten, die Ungaretti in seiner Sprache entdeckte. „Allegria“ ist ein Wort, das man uns allerdings kaum zu erklären vermag. Hätten wir auch ein entsprechendes Wort, so fehlte uns doch – allegria. Das ist: Heiterkeit, Munterkeit, Freude… Eine Tempobezeichnung steckt auch darin; an das allegro in der Musik dürfen wir denken. Allegria gibt es bei Mozart, überhaupt manchmal in unserer Musik, aber sonst wohl kaum, weder in den Menschen, noch unter Menschen. Es ist ein Fremdwort für uns und wird nie für eine Wirklichkeit stehen. Bei Ungaretti ist das Wort in seiner ganzen lichten Bedeutungsfülle eingesetzt. Darum wurde es mit dem für uns erfüllteren Wort „Freude“ übersetzt. Freude, mit einem hellen Ton gedacht, Freude, die man in die Luft werfen kann und die einen gehen macht, leben macht – ein Geschenk von niemand. Aber allegria ist nur eines der vielen Worte, die sich nicht übersetzen lassen wollen, die schwerer zu transportieren sind als der empfindlichste Wein. Ungaretti schreibt über sich selbst: da der Wolf wohl das Fell verliert, aber nicht das Laster, habe er für jede neue Ausgabe, für jeden neuen Abdruck beinah, seine Gedichte verbessert. Von den meisten Gedichten gibt es daher mehrere Versionen. Sie weichen zwar kaum voneinander ab, zeigen aber die fortgesetzte Suche nach einem störungsfreien Hervortreten des Wesentlichen an einem Gedicht, nach Klangbefriedigung, nach dem genauesten, natürlichsten Ausdruck. Im Deutschen können diese Veränderungen nicht gezeigt werden, weil sie nur zu Veränderungen innerhalb der Übersetzung führen würden, die, begreiflicherweise, dann nicht den Verbesserungen am Original entsprechen müssen. Die Übersetzung folgt der letzten Ausgabe. Viele der Gedichte sind datiert. Sie stehen darum, und weil Ungaretti auf der Chronologie – seiner Chronologie – besteht, in der Reihenfolge des Entstehens, von zwei Ausnahmen abgesehen: dem ersten und dem letzten Gedicht, da auch eine Auswahl leidlich einen Anfang und ein Ende setzen will. Nur eine Gesamtausgabe könnte zeigen, welchen Stellenwert auch diese und alle andren nicht berücksichtigten Gedichte haben. Schwer zu erklären ist, wie Ungaretti innerhalb der italienischen Literatur steht und bewertet wird, denn die Kritik eines Landes hat mit sovielen Erscheinungen zu tun und den Bedingungen dieser Erscheinungen, daß die Sprache, die sie führt, um zu unterscheiden und zu werten, in einem anderen Land oft nicht mehr verstanden wird. Wir lernen nur einzelne große Dichter anderer Länder kennen, seltener Strömungen, Gruppen, und nehmen sie darum unbefragter hin oder messen großzügiger oder messen mit unseren Maßen, die im Herkunftsland wieder Befremden erregen können. In Italien gilt Ungaretti den meisten als der größte Lyriker nach D’Annunzio, allen jedoch als derjenige, der mit der abgemühten, überladenen und dekorativen Sprache im italienischen Gedicht gebrochen hat. Man sprach von einer „wiedereroberten lyrischen Primitivität“, von der Frische, der Unmittelbarkeit, der Grazie, der Begnadung Ungarettis. Neuerdings heißt es hingegen, er sei ein hermetischer Dichter – aber wer seine Gedichte liest, wird das kaum verstehen. Als seine Ahnen werden Petrarca und Leopardi genannt. Das mag sonderbar erscheinen, denn für einen Dichter dieser letzten europäischen Moderne würde man bei uns die Ahnen wohl nicht so weit in der Vergangenheit suchen. Petrarca, Leopardi… Doch beide haben ja, wie unser Dichter meint, ihre eigne schöne Biographie geschrieben. Sie haben das Leben eines Mannes gelebt zu anderer Zeit und waren, wie der Nachfahr, in der Konfession in ihrem Element. Sie haben das erste Erzittern über all das, was sie erfuhren und was ihnen widerfuhr, in die italienische Sprache gebracht. „Ed io pur vivo!“ heißt es bei Petrarca. Das war ein erster Schmerz, ein erstes Ausbrechen, erstes Aussprechen. Solche „erste“ Regungen finden wir auch bei Ungaretti. „Sono una creatura…“, „E t’amo, t’amo…“ Ein Wort ist darum auf ihn geprägt worden: Voce vivente. Lebendige Stimme. Mit dieser lebendigen Stimme beginnt er, meist in normaler Lage, zu sprechen. „Bei uns zuhaus, in Ägypten…“ Oder: „Von welchem Regiment seid ihr, Brüder?…“ Und doch finden wir uns unvermittelt in einer viel höheren Lage oder in einem Drama - wie in dem Gedicht „Brüder“ - ohne daß wir angeben könnten, wie wir hineingeraten sind. |

| Ingeborg Bachmann [4] |

| Thomas

Wolfe: Das Herrschaftshaus Drama. Für den Rundfunk bearbeitet von Ingeborg Bachmann. Welturaufführung des Dramas als Hörspiel am 4. März 1952, Sendegruppe Rot/Weiß/Rot Wien. [5] |

|

| Titel des Originals: Mannerhouse. A Play in a Prologue and Three Acts by Thomas Wolfe. First published in 1948. Harper & Brothers Publishers, New York. [Der Prolog wurde nicht übersetzt.] | |

1900-1938 |

| Informationen zu dieser Seite: |

Zeichenerklärung:

|

|

| [1] | Falconi, Francesca. "La Poetessa traduce il Poeta: Ingeborg Bachmanns Ungaretti-Übersetzungen." Jahrbuch für internationale Germanistik 2009.1 (2009), S. 47-64. | |||||

| Guiseppe Ungaretti: Gedichte. Italienisch und deutsch. Übertragung und Nachwort von Ingeborg Bachmann. © Suhrkamp Verlag (= Bibliothek Suhrkamp, Bd. 70), Frankfurt/Main 1961, (12. Tsd.) 1977: |

||||||

| [2] | Il porto sepolto, S. 24 / 25. | |||||

| [3] |

Senza piú peso, S. 118-119.

|

|||||

| [4] | Nachwort, S. 151 -156f. | |||||

| [5] | Erstdruck in: Ingeborg Bachmann. Werke. Hrsg. von Christine Koschel, Inge von Weidenbaum, Clemens Münster, Erster Band: Gedichte, Hörspiele, Libretti, Übersetzungen. © Piper Verlag, München, Zürich 1978, S. 445 - 512. | |||||

| ©

Ricarda Berg, erstellt: März 2000, letzte Änderung: 20.09.2025 http://www.ingeborg-bachmann-forum.de - E-Mail: Ricarda Berg |

||||||

| Ingeborg Bachmann Forum | Kleine Bibliothek | Stichwort-Register | Top | ||