| Home |

||

| Index: |

||

| |

||

| Zeichenerklärung: |

||

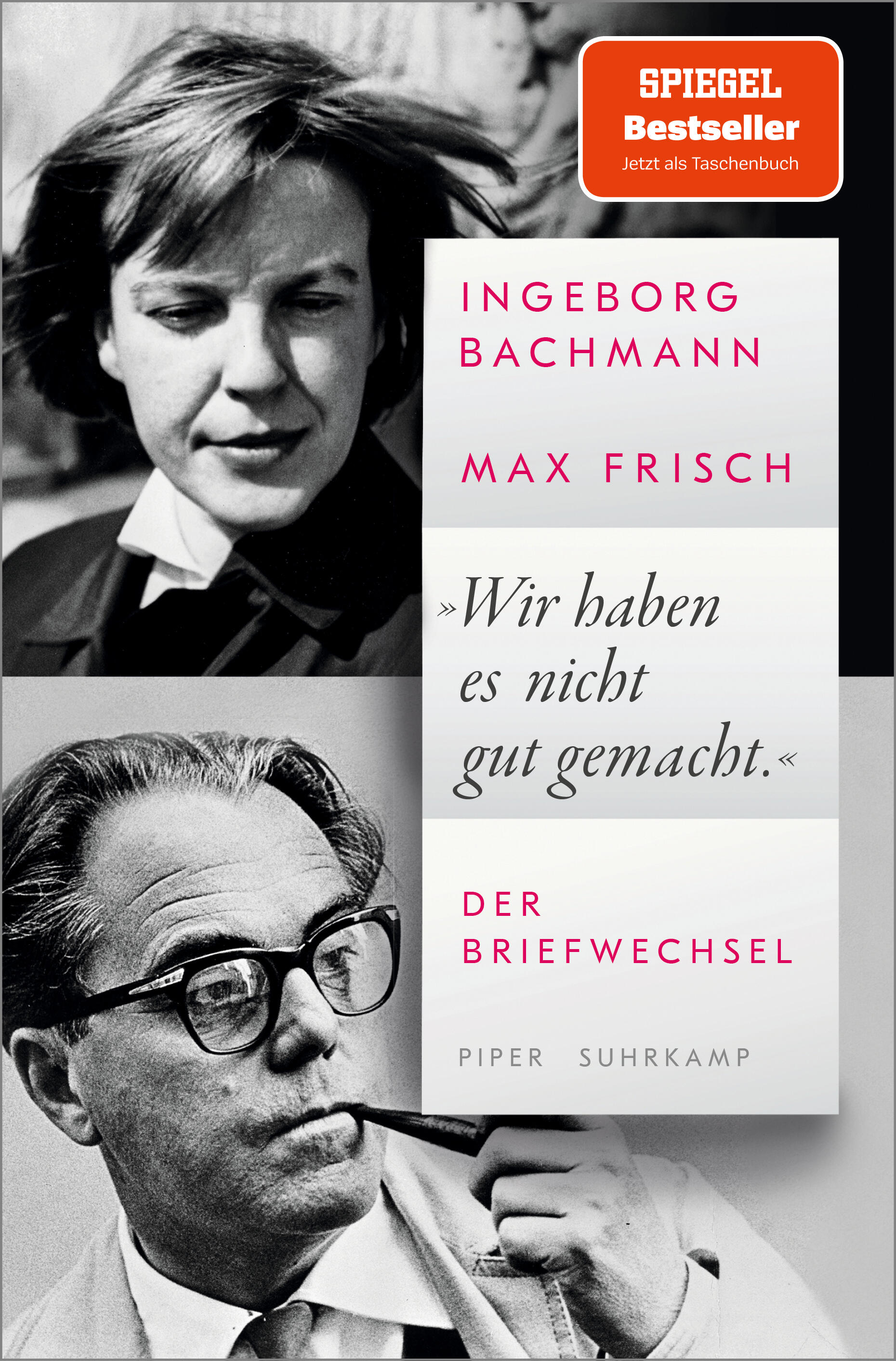

| "Wir haben es nicht gut gemacht." | |||||

|

Der Briefwechsel Ingeborg Bachmann - Max Frisch |

||||

| Herausgegeben von Hans Höller, Renate Langer, Thomas Strässle, Barbara Wiedemann | |||||

| Piper Verlag, München, Berlin, Zürich und Suhrkamp Verlag, Berlin 2022. | |||||

| 1039 Seiten - ISBN: 978-3-518-43069-9 | |||||

| Frühjahr 1958: Ingeborg Bachmann – gefeierte Lyrikerin, Preisträgerin der Gruppe 47 und ›Coverstar‹ des Spiegel – bringt gerade ihr Hörspiel Der gute Gott von Manhattan auf Sendung. Max Frisch – erfolgreicher Romancier und Dramatiker, der noch im selben Jahr den Büchner-Preis erhält – ist in dieser Zeit mit Inszenierungen von Biedermann und die Brandstifter beschäftigt. Er schreibt der »jungen Dichterin«, wie begeistert er von ihrem Hörspiel ist. Mit Bachmanns Antwort im Juni 1958 beginnt ein Briefwechsel, der – vom Kennenlernen bis lange nach der Trennung – in rund 300 überlieferten Schriftstücken Zeugnis ablegt vom Leben, Lieben und Leiden eines der bekanntesten Paare der deutschsprachigen Literatur. Nähe und Distanz, Bewunderung und Rivalität, Eifersucht, Fluchtimpulse und Verlustangst, aber auch die Schwierigkeiten des Arbeitens in einer gemeinsamen Wohnung und die Spannung zwischen Schriftstellerexistenz und Zweisamkeit – die Themen der autobiografischen Zeugnisse sind zeitlos. In den Büchern von Bachmann und Frisch hinterließ diese Liebe Spuren, die zum Teil erst durch die Korrespondenz erhellt werden können. Die Briefe zeigen die enge Verknüpfung von Leben und Werk, sie sind intime Mitteilungen und zugleich Weltliteratur. | |||||

| Leseprobe | |||||

| Leseprobe [Suhrkamp Verlag]: Ingeborg Bachmann - Max Frisch: Der Briefwechsel. [1] | |||||

| Leseprobe: "Wir haben es nicht gut gemacht."- Kommentar: Neubewertung des Gantenbein. | |||||

| Leseprobe (Gabriele Neumann): "Aber Du liebst mich ja!" Zum Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Leben - Werk - Wirkung. |

|||||

| 295 Ingeborg Bachmann an Max Frisch, Rom, 9. April 1972, Durchschlag mit fünf Gedichten von Bachmann Lieber Max Frisch, ich bedanke mich sehr für den Brief und für die Frage, welche meiner Gedichte ich aufgenommen wissen möchte. 1. Alle Tage 2. Enigma 3. Eine Art Verlust 4. Ihr Worte 5. Böhmen liegt am Meer Womöglich auch in dieser chronologischen Reihenfolge, damit es einen Weg zeigt, denn "Böhmen" ist mein letztes Gedicht, und ich schreibe seither keine mehr. [...] Eine grosse Bitte: ich habe mich über den Abdruck meiner letzten Gedichte in Deutschland sehr geärgert. Zuerst hielt ich das für amerikanische Usancen, dass man willkürlich Strophen, also das Gedichtbild, für den Leser zerstört, der dann die Komposition nicht mehr erkennen kann, und nun haben auch deutsche Redakteure angefangen, Zeilen auseinanderzureissen oder willkürlich aneinander zu hängen. Aber Gedichte stehen oder fallen auch mit dem, was ich, unzulänglich, das »Bild« nenne. [...] Mit guten Wünschen für das Gelingen und freundlichem Gruss – [2] |

|||||

| Buchbesprechungen | |||||

| Literaturkritik - Ausgabe Nr. 4 / April 2023 - Stephan Wolting | |||||

| Auch große DichterInnenpersönlichkeiten leben „wach-erschöpft“ nach kleinen Worten | |||||

| Der Briefwechsel Bachmann/Frisch: „Wir haben es nicht gut gemacht“ ist zu empfehlen, bietet jedoch kaum neue Erkenntnisse. | |||||

| Deutschlandfunk - Archiv / 18. November 2022 - Helmut Böttiger | |||||

| Max Frisch/Ingeborg Bachmann: „Wir haben es nicht gut gemacht“. Der Briefwechsel. | |||||

| Audioversion des Beitrags zum Anhören und / oder Herunterladen | |||||

| – Ein vernichtetes Tagebuch – Im Krankenhaustagebuch von Max Frisch spielt die Beziehung Bachmanns zu Enzensberger jedoch offenkundig eine große Rolle. Es handelt sich um jenes berühmte Tagebuch Frischs, das Bachmann im Frühjahr 1963 nach der Trennung von Frisch findet und vernichtet. Die Dimension des Verhältnisses zu Enzensberger ist ein bisher völlig unbekannter Faktor in der Biografie Bachmanns. Ihr auch nach diesem ausgiebigen Briefwechsel mit Frisch schwer fassbares Profil hat viel damit zu tun, dass sie ein Leben zu führen versuchte, das für eine Frau in ihrer Zeit nicht vorgesehen war. Im Juli 1959 schreibt sie an Frisch: „Max, es ist so schwer zu erklären, aber ich habe nur ganz selten das Gefühl der Gleichberechtigung zwischen uns. Ich stehe von Anfang an etwas unter Dir oder hinter Dir, Du hast es bestimmt nicht gewollt, aber es bringt Dich dazu, mit mir zu reden wie manchmal zu einer Schülerin, bald liebevoll, bald tadelnd. Ich bin aber, wenn ich nicht bei Dir bin, auch erwachsen, einem Mann gewachsen und lasse mir, wie die Brechtmädchen sagen würden, ‚nichts gefallen‘.“ Frisch ist nicht nur als Mann auf Bachmann eifersüchtig, sondern auch als Schriftsteller. Er empfindet sich selbst im Vergleich zu Bachmann und Celan als „durchschnittlich“, die beiden Lyriker dagegen seien „Auserlesene“. Im März 1962 gibt es wieder eine Konstellation, wie sie für Bachmann typisch ist, die man aber nicht pathologisieren sollte, wie das in letzter Zeit manchmal geschieht: Sie verliebt sich in den Germanisten Paolo Chiarini und will sich von Frisch trennen. |

|||||

| Deutschlandfunk Kultur / 17.11.2022 Thomas Strässle im Gespräch mit Joachim Scholl |

|||||

| "Es lag ein Unheil auf dieser Beziehung". | |||||

| Briefwechsel von Max Frisch und Ingeborg Bachmann. | |||||

| Audioversion des Beitrags zum Anhören und / oder Herunterladen | |||||

| – Stilisten mit Selbstzweifel – „Es lag irgendwie ein Unheil auf dieser Beziehung“, sagt Strässle. „Wie sie sich aneinander reiben, wie sie auch um die Geschlechterrollenbilder kämpfen, wie sie mit sich selber kämpfen.“ Außerdem würden auch die Zweifel an sich deutlich, obwohl beide im Literaturbetrieb Stars gewesen sind: „Max Frisch spricht ständig von seiner Inferiorität und von seinem Ungenügen, er sei bestenfalls ein Unterhaltungsschriftsteller, der reichlich zu Ehren gekommen sei. Ingeborg Bachmann hatte Schreibkrisen, zweifelt auch sehr oft an sich selber.“ Strässle bilanziert: „Beide werden als Menschen in allen Zweifeln, Widersprüchen und Rückhaltlosigkeiten präsent.“ Zugleich merkt man dem Briefwechsel an, dass Stilisten ersten Ranges miteinander kommunizieren: „Es sind zwei Schreibende am Werk, die über alle stilistischen und auch psychologischen Möglichkeiten verfügen, die Gefühlszustände verbalisieren können – die wir auch von uns kennen – mit einer großen Klarheit und Schärfe und Tiefe beschreiben können. Ich glaube, das macht die Lektüre dieses Briefwechsels so unerhört attraktiv. Es ist wirklich ein Konvolut mit hohem literarischen Wert.“ |

|||||

| SWR Kultur / 18.11.2022 - Wolfgang Schneider | |||||

| Briefwechsel Ingeborg Bachmann und Max Frisch – „Wir haben es nicht gut gemacht.“ | |||||

| – Früh ist in den Briefen das Gefühl zu spüren, dass das Glück flüchtig und zerbrechlich ist – Allerdings ist in den Briefen früh eine Ruhelosigkeit und Unbehaustheit zu spüren, das Gefühl, dass das Glück flüchtig und zerbrechlich ist. Manchmal blickt Frisch auf die gemeinsame Wohnung wie auf eine Lebensform, die so entfernt ist wie die Ruinen von Pompeji. Und dann quälen sich die beiden mit ihrer amourösen Toleranz, bis der Schmerz sich einschreibt in die Beziehung. Mit Hans Magnus Enzensberger hat Bachmann auf dem Höhepunkt der Liebesbeziehung mit Frisch eine längere Affäre, wie man hier zum ersten Mal erfährt. Noch mehr Gefühl brachte sie für den italienischen Germanisten Paolo Chiarini auf. – Max Frisch: Du machtest mich zum Arschloch – Zwar hatten sich Frisch und Bachmann in einem Vertrag darauf verständigt, eine offene Beziehung zu führen, die gelegentliche Seitensprünge erlaubte. Die Liebe zu Chiarini ging jedoch in ihrer emotionalen Tiefe darüber hinaus. Max Frisch ist in seinen Romanen nicht zufällig ein Spezialist für Eifersucht. 1965 resümiert er mit bitterer Schärfe: Frisch: Du hast Dich überall, wo Verehrung von einem Mann gekommen ist, als die unabhängige Frau ausgegeben, die zwar, wie man halt weiß, zusammen mit dem alten Frisch wohnt. (…) Es geht nicht darum, mit wem Du geschlafen hast oder nicht. (…) Sicher ist nur, dass meine Rolle eine seltsame war. Was deine Freunde sich dachten: ob ich dir zu alt bin oder nicht außerordentlich genug, soll mich nicht kümmern. Du machtest mich (da ich das Wort schon einmal in den Mund genommen habe, zögere ich nicht mehr es zu verwenden) zum Arschloch, wenn ich mich dann durchaus als deinen Gefährten ausgab. (Aus dem Briefwechsel Ingeborg Bachmann und Max Frisch: Wir haben es nicht gut gemacht) Frisch verliebte sich im Gegenzug in die junge Literaturwissenschaftlerin Marianne Oellers, mit der er dann ab 1964 zusammenlebte. Bachmann ermunterte ihn dabei sogar zunächst, war aber bald überfordert von der Ambivalenz. Und so wie sie beim Beginn der Beziehung und der Eskalation der Krise die Initiative hatte, so schließlich auch bei der Trennung, zu der sie sich in der Neujahrsnacht 1962/63 entschied: Bachmann: Es ist unausweichlich. Wir müssen uns trennen. Es hat keinen Sinn mehr, dass ich mir noch länger etwas vormache, stundenweis Hoffnungen schöpfe. (…) Ich habe Dich wirklich und ganz und gar geliebt, auch in der Zeit, in der ich Dir einen Schmerz zugefügt habe in meiner Torheit und dafür bezahlt habe mit einem Schmerz und einer Angst um Dich, die nicht geringer waren als Dein Schmerz. (…) Es ist mir das Herz gebrochen. (Aus dem Briefwechsel Ingeborg Bachmann und Max Frisch: Wir haben es nicht gut gemacht) – Bestimmend für den Bachmann-Opfer-Mythos war, dass Frisch aus der Beziehung scheinbar unversehrt hervorging – Immer offener wurden gegenseitige Vorwürfe laut. Frisch beschwerte sich über die „Lügen“ und ständigen Beschuldigungen Ingeborg Bachmanns, warf ihr unverschämte Unterstellungen vor. Bestimmend für den Bachmann-Opfer-Mythos war, dass Frisch aus der Beziehung scheinbar unversehrt hervorging, gleich wieder mit einer dreißig Jahre jüngeren Frau liiert, während Bachmann die zehn letzten Jahre ihres Lebens, bis zu ihrem Tod durch kalten Entzug, eine Gezeichnete war. „Es war Mord“ lautet der ominöse letzte Satz ihres Romans „Malina“. Da schien das Mann-Frau-Schuldgefälle völlig klar. |

|||||

| DIE ZEIT / 12.11.2022 - Iris Radisch und Volker Weidermann Ein E-Mail-Wechsel über diesen Briefwechsel zweier Liebender |

|||||

| Wie nah wir diesen beiden Toten kommen | |||||

|

"[...] Volker Weidermann: Liebe Iris, ja, was für Briefe! So viele Jahre nach dem Tod der beiden, so viele Jahre, nachdem ihr Werk für immer abgeschlossen vor uns liegt. Es ist wirklich ein neues, literarisches Werk der beiden. Und ihr erstes und einziges gemeinsames. Klar hatte auch ich viele Momente der Scham beim Lesen und das Gefühl unerlaubten Schauens in die privaten, intimen Abgründe der beiden. Vor allem auch deswegen, weil sie ja beide immer wieder eine spätere Publikation ihrer Briefe ausdrücklich verbieten. Und doch schreiben sie von Anfang an wie für ein Publikum. Man hat das Gefühl, sie können gar nicht anders. Denn beiden ist die Verwandlung von Leben in Literatur programmatisch gewesen, von Anfang an. Sobald sie schreiben, inszenieren sie sich. Schreiben sich in eine Rolle hinein. Sie "probieren Geschichten an wie Kleider", wie es Frisch in seinen, in diesen Jahren entstehenden Roman Mein Name sei Gantenbein hineinschreibt. (---) Und ich verstehe sehr gut Deine Verwunderung über den, nun ja, lyrischen Stil, den Frisch in seinen ersten Briefen anschlägt. Ich würde sagen: Da versucht ein unlyrischer Mann sich der Adressatin anzupoetisieren. Das kann nicht gut gehen. Es führt aber zu einer möglichen Antwort auf Deine Frage, was dieser sachliche Schriftsteller bei dieser Dichterin suchte: das ganz andere. Er bewunderte ihr Schreiben ja wirklich. Davon, wie auch von seinen eigenen literarischen (und anderen) Minderwertigkeitskomplexen ist dieser Briefwechsel ja im weiteren Verlauf auch durchdrungen.(...) Lieber Volker, (...) Max Frisch schreibt Ingeborg Bachmann nach der ersten Liebesnacht: "Du bist schön, wenn man dich liebt, und ich liebe dich." Das habe ich unterschlagen. Zu seinen Gunsten. Denn was sagt dieser mehr als seltsame Syllogismus eines erklärtermaßen Nichtverliebten? Mit Wohlwollen gelesen: Du bist schön, wenn ich dich liebe. Ohne Wohlwollen: nur schön, wenn ein Mann (wie ich) dich liebt. Aber lassen wir diese Liebesphilologie. Natürlich liebt er sie. Er wird es in den kommenden Jahren noch oft und weniger verletzend schreiben. "Ich liebe Dich, Ingeborg." Du fragst mich, was Ingeborg Bachmann an dem Schweizer Geliebten elektrisierte? An diesem ordentlichen Mann, der sich für die Telefongespräche mit ihr vorbereitende Notizen machte, um sie von Punkt 1 bis Punkt 4 durchzunehmen? An dem Baumeister der Liebe, der die zukünftige gemeinsame Wohnung, die sie noch gar nicht kennt, schon mal mit dem Zollstock ausmisst? Ich vermute, dass sie diese vertrauenserweckende männliche Vermessung und Durchnummerierung der Welt angezogen hat. So wie ihn die dunkle, mit dem Feuer spielende Dichterin, die furchtlos über jede innere und äußere Grenze geht. Am Ende sogar die des eigenen Lebens. Auch wenn das nicht die ganze Antwort sein kann. [...]" |

|||||

| WOZ - Die Wochenzeitung / Nr. 50 - 15.12.2022 - Daniela Janser | |||||

| Viel Rummel um ein Verhängnis. | |||||

| Pressespiegel: | |||||

| Der lange unter Verschluss gebliebene Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch war das Feuilletonereignis der letzten Wochen. Ein paar kritische Rückfragen. | |||||

| AVIVA - Online Magazin für Frauen. / 31.03.2023 - Silvy Pommerenke | |||||

| Ingeborg Bachmann & Max Frisch: Wir haben es nicht gut gemacht. Der Briefwechsel. Ausblick: Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste, ein Film von Margarethe von Trotta. |

|||||

| Aller Anfang ist schwer Der Anfang der Liebesbeziehung der beiden Schriftsteller:innen ist holprig, so schreibt Max Frisch im Juli 1958: "Dann sitze ich wieder denke: wir wären ein Unheil füreinander." Seine aktuelle Beziehung zu Madeleine Seigner ließ ihn hadern. Aber nur einige Monate später werden die Worte anders, Frisch hat eine Entscheidung getroffen: "Ich weiß, dass ich zu dir gehöre, Ingeborg. Ich bin glücklich." Ingeborg Bachmann erwidert in einem Brief vom Oktober 1958: "Lieb mich, lieb mich sehr, damit ich nie mehr friere und so allein durch die Winterluft gehen muss, wie heute abend." Nur vier Monate später kommt es zum ersten Bruch. Das Zusammenleben der beiden Literat:innen ist zu problematisch. Es legt sich als Schreibblockade auf sie nieder, und auch die Vorstellungen, wie eine Beziehung zu führen ist, scheinen sehr verschieden zu sein. Zwei Menschen des Wortes, denen jedoch die Sprache oftmals nicht ausreichte, um sich mitzuteilen. Die Missverständnisse nehmen überhand, und trotz aller Bemühungen in langen Briefen und Telefonaten kommt es lange nicht zu einem für beide Parteien gütlichen Konsens. Erst Ende 1959 finden die beiden wieder zueinander. Leider weist der Briefwechsel hier eine monatelange Zäsur auf, so dass die eigentliche Annäherung zwischen den beiden nicht en Detail nachvollzogen werden kann. Zumal die Sammlung der Briefe leider unvollständig und unausgewogen ist, da viele Briefe Bachmanns an Max Frisch vernichtet wurden. Fest steht, dass es eine äußerst intensive, aber auch erdrückende und destruktive Liebesbeziehung war. Der Venedig-Vertrag Die beiden schließen in Folge ihren "Venedig-Vertrag" miteinander, wonach sie sich gegenseitig zugestehen, auch mit anderen Partner:innen Sex haben zu dürfen, ohne dass dadurch die Beziehung in Frage gestellt würde. Dem Heiratsantrag von Max Frisch steht Ingeborg Bachmann jedoch skeptisch gegenüber: "Die Ehe ist eine unmögliche Institution. Sie ist unmöglich für eine Frau, die arbeitet und die denkt und die selber etwas will." Alles kommt zu einem erneuten vorläufigen Bruch, als Ingeborg Bachmann eine Affäre mit Paolo Chiarini eingeht. Max Frisch ist am Boden zerstört und bittet Bachmann, sich von ihm (Max Frisch) zu trennen: "Ich denke nicht, dass ich noch einmal mit einer Frau leben werde; ich habe nichts an dir vermisst, was eine andere erfüllen könnte." Bachmann trennt sich schließlich von Chiarini und erbittet sich Bedenkzeit von Max Frisch, der auch in den folgenden Wochen sehr unter der Situation leidet: "Ist das so unverzeihlich, dass ein Mensch, wenn ihm der Boden unter den Füssen genommen wird, fällt?" Bachmann distanziert sich immer mehr von Max Frisch, was ihr durch die vielen Reisen erleichtert wird. Ein wichtiges Indiz formuliert Bachmann im August 1962, warum eine Beziehung mit ihr so schwer zu sein scheint: "Ich glaube, ich bin unheilbar einzelgängerisch im Grund." Krieg der Geschlechter In diesem Briefwechsel geht es aber nicht nur um die Liebe zwischen einem Mann und einer Frau, sondern auch um Neid ("Ich liebe mit so zärtlichem Neid die Dichterin in Dir"), Eifersucht und Untreue, von Trennung und dem erneuten Zusammenfinden, und nicht zuletzt um die Konkurrenz zwischen zwei großen Schriftsteller:innen. Max Frisch arbeitete hauptsächlich an seinem Roman "Mein Name sei Gantenbein", Ingeborg Bachmann unter anderem an "Das dreißigste Jahr". Es ist aber auch ein Krieg der Geschlechter. Bachmann bemängelt die fehlende Gleichberechtigung und Frischs vermeintliche Überlegenheit, gegen die sie scheinbar nicht ankommen kann ("Du bist sicher kein Tyrann, ich habe ihn nur aufgeweckt in Dir"), wohingegen Frisch sich als den Unterlegenen sieht, vor allem intellektuell ("Ich stand von Anfang an unter dir, ich setzte mich nicht gleich mit dir, nie, ich setze Dich immer höher, und es blieb mir oft das Wort im Mund stecken" oder "Ich frage dich um Rat, ich zeige dir Briefe, bevor ich sie schicke, und bange vor deinem Urteil über meine Arbeit". |

|||||

| Weitere Buchsprechungen: | |||||

| Video | |||||

| Sprachzimmer des Robert Musil Literaturmuseums - Klagenfurt: Dr. Heimo Strempfl im Gespräch mit Dr. Heinz Bachmann / 2023 |

|||||

| Anlässlich der Kärntener Premiere des Films am 11. Oktober 2023 im Wulfenia Kino in Klagenfurt, zu der auch Ingeborg Bachmanns Bruder Dr. Heinz Bachmann anwesend war, bot sich seitens des Robert Musil Literatur Museums die Gelegenheit, mit ihm ein neues Sprachzimmer-Video aufzunehmen. |

|||||

| Pressespiegel | |||||

| Perlentaucher - Kultur und Literatur Online: | |||||

| Ingeborg Bachmann, Max Frisch - "Wir haben es nicht gut gemacht." | |||||

| [Zu Rezensionen aus: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung - 19.11.2022; Frankfurter Rundschau - 19.11.2022; Süddeutsche Zeitung - 19.11.2022 - Deutschlandfunk - 19.11.2022; Deutschlandfunk Kultur - 19.11.2022; FAZ - 11.11.2022; Die Zeit - 10.11.2022] | |||||

| Lesungen | |||||

| Lesungen & Buchpräsentation: 2022 2023 2024 | |||||

| Information zu dieser Seite: | Zeichenerklärung: |

|

| [1] | »schreib alles was wahr ist auf«. Der Briefwechsel Ingeborg Bachmann – Hans Magnus Enzensberger. Salzburger Bachmann Edition. Hrsg. von Huberg Lengauer. © Piper Verlag und Suhrkamp Verlag, Berlin, München und Zürich 2018, S. 9 - 19. | |

| [2] | ebda. Brief Nr. 295 vom 09.04.1972 mit Beilagen (= Gedichte), S. 570 -577. | |

| © Ricarda Berg, erstellt:

Juli 2025, letzte Änderung:

16.10.2025

http://www.ingeborg-bachmann-forum.de - E-Mail: Ricarda Berg |

||

| Home | Ingeborg Bachmann Forum | Kleine Bibliothek | Top | |